Autor: Almudena M. Castro

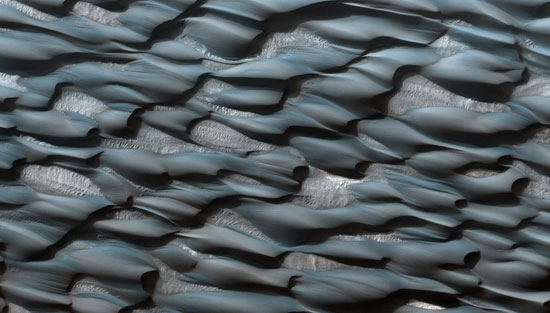

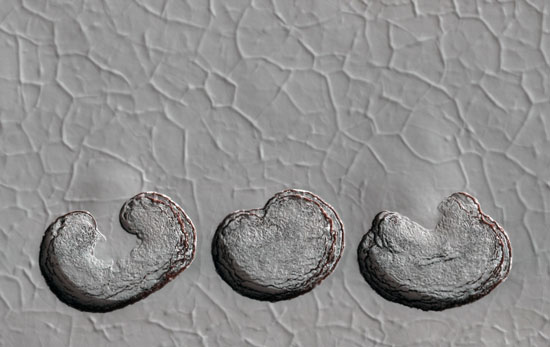

Paisajes marcianos

Me han encantado estas imágenes publicadas en The Big Picture. Fueron tomadas por la sonda espacial MRO («Mars Reconnaissance Orbiter») de la NASA, que orbita Marte a unos 300 km de altura desde el año 2006. Su principal objetivo (aunque no el único) es mapear el planeta y obtener datos sobre posibles lugares de amartizaje para futuras misiones. Esto es posible gracias a una cámara de alta resolución llamada HiRISE («High Resolution Imaging Science Experiment»); todo un «microscopio en órbita», según el científico de la NASA Jim Garvin, con una resolución de apenas pulgadas por píxel. Estas son algunas de mis fotografías preferidas, pero hay muchas más.

‘Deo gratias’ de Johannes Ockeghem. El canon en el Renacimiento

Casi todos conoceréis el concepto de «canon» gracias a las canciones del colegio (aquello de «arde Londres, arde Londres…») o, quizás, a partir de la célebre pieza de Pachelbel. Sin embargo, aunque este tipo de canon se acabó imponiendo con el tiempo, en sus orígenes, se trataba de una forma musical mucho más amplia. Canon significa, simplemente, «norma» o «modelo». Generalmente, hacía referencia a un patrón de interpretación que permitía derivar una o más voces de una única línea melódica: una posibilidad era que las voces cantasen la misma melodía empezando con un determinado número de compases de desfase o a distintos intervalos, pero también podía indicarse que debían cantar la melodía simultáneamente a distinta velocidad (canon proporcional), leer el mismo pentagrama empezando desde el final (canon retrógado o del cangrejo), invirtiendo los intervalos o, incluso, girando la partitura. Se trataba por tanto, de ejercicios de virtuosismo, acertijos donde el autor, ante todo, demostraba su ingenio, algo así como inventar el sudoku «más difícil todavía» y encima, resolverlo con estilo.

Canon circular de Cordier titulado Con un compás fui compuesto (1400).

Aunque los primeros cánones datan del siglo XIII, esta forma alcanzó especial auge y complejidad alrededor del siglo XV. Destacan, especialmente, los cánones de Ockeghem, compositor flamenco, uno de los más destacados del Renacimiento. No obstante, a pesar de la fascinación que puedan causar este tipo de recursos virtuosísticos (a todos nos fascinan los acertijos, las claves ocultas), no se debe exagerar su importancia. En realidad, en las escasas ocasiones en que el compositor se servía de semejantes triquiñuelas, estas solían quedar ocultas dentro de la composición y en ningún caso debían inhibir en lo más mínimo la capacidad expresiva y comunicativa de la música, ni siquiera ante oyentes sin formación musical. Por lo que a Ockeghem y sus coetáneos se refería, el oyente común no debía sospechar siquiera la existencia del canon perfecto (como sucede con el crimen perfecto), y aún menos detectarlo. A fin de cuentas, la herramienta debía estar al servicio de la música y no viceversa.

Deo gratias es un ejemplo de canon utilizado con fines expresivos. En él, Ockeghem pretende representar los coros celestiales, de acuerdo con su iconografía: se supone que son coros que cantan de forma perpetua1 y unánime2 en alabanza de Dios3, «alter ad alterum»4 (los unos a los otros), rodeando a la Sagrada Familia5, respetando las jerarquías6, y moviendo las alas7. Para ello eligió la forma de canon circular donde cada voz canta la misma melodía2 que vuelve a repetirse indefinidamente1 cada vez que llega al final. La letra, Deo gratias, es una alabanza a Dios3 y las consonantes de «gratias», sirven para emular el frufrú de las alas de los ángeles7. Por último, el canon se compone de cuatro coros distintos que se van alternando4, con 9 voces cada uno (tantas como jerarquías celestiales)6 y situados en un círculo5. Esto nos da un canon con una friolera de 36 voces, un puzzle imposible de encajar, de no ser por su sencillísima estructura armónica. De hecho, más que una composición propiamente dicha (con cierta forma, cierto clímax, cierta narración propia), se trata de una propuesta de sonoridad: ni siquiera tiene final, o un hilo conductor claro, funciona más bien como una textura.

Por último, quisiera atraer vuestra atención sobre ciertos sonidos que aparecen mágicamente entre las voces sin que nadie los esté «cantando» (son especialmente apreciables a partir de 4’30»). Se trata de resonancias muy potenciadas debido a la densidad sonora y los sonidos armónicos, perfectamente afinados, pero cualquiera diría que hay ahí un instrumento de viento o algo parecido.

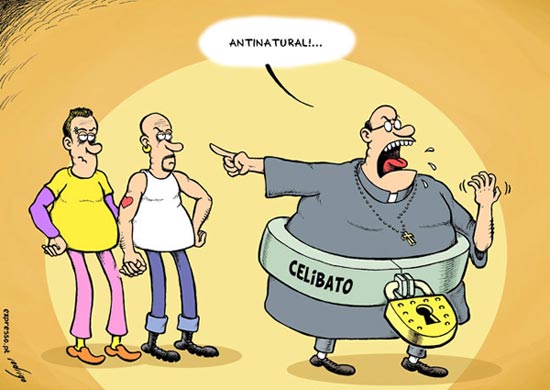

Contra natura

(Rodrigo, vía El Viñetódromo)

Me ha recordado esta viñeta la intervención de Stephen Fry en el debate que citaba hace unos días Rinzewind. Muy recomendable, sobre todo esa parte de la grabación, a partir del tercer vídeo. No obstante, eché de menos que se metiesen más con las consecuencias negativas intrínsecas a cualquier religión —fe ciega, conformismo, sectarismo, desprecio al profano…— en lugar de centrarse tanto en los escándalos concretos que rodean hoy al catolicismo. Si no hubiese curas pedófilos, ¿el catolicismo sí sería positivo? Yo pienso que no: el problema es un problema de raíz, no radica en hechos aislados.

Arte y religión: El dogma (2)

Advertencia al lector: En estos posts generalizo. No desprecio todo el arte contemporáneo (malo sería). Más bien me incomodan una serie de planteamientos y justificaciones que, a mi modo de ver, alejan el arte de su función y despiertan el escepticismo del espectador.

Dogma No.2:

El arte contemporáneo es progresista.

Como muchos ámbitos culturales, pero de forma aún más acusada, el arte contemporáneo se suele relacionar con las ideas de izquierdas (los hippies, que hacen unas cosas más raras…). Y por supuesto, si lo criticas, quedas como un fascista. Un día, discutiendo con un amigo, me explicó esta curiosa idea en pocas palabras:

—La vanguardia fue revolucionaria porque destruyó el concepto idealizado de «belleza», típicamente burgués.

Y supongo que tenía razón, ya que, como todo el mundo sabe, el Reina Sofía está lleno de proletarios…

Lo que no niego es que muchas vanguardias surgiesen con una intención vindicativa o social, pero, desde luego, les salió el tiro por la culata. En efecto, el dadaísmo nació como crítica del arte de los bonitos bonitos burgueses. Pero su intención era destruir el museo y sus santificadas obras, no ayudar a construirlo. El arte conceptual, por otra parte, nació como denuncia de los precios desorbitados que alcanzaba el arte contemporáneo, y lo hacían inasequible a la gente. Por ello, la verdadera obra, gracias al estímulo del artista, se manifestaba en la imaginación del espectador, donde podía poseerla plenamente. El objeto estimulador, debía ser insignificante, absurdo y, por tanto, invendible. Oh, ingenuos: el mercado del arte puede venderlo TODO. Por ejemplo, un artista (cuyo nombre no recuerdo) fue colocando pegatinitas por su ciudad. Estas pegatinas, miradas sobre el plano, formarían una figura dada. La figura, su verdadera obra de arte, sólo era imaginaria, ni siquiera resultaba visible desde ningún punto, por lo que, previsiblemente, tampoco se podría vender. Pero las pegatinas sí… por millones de millones.

El conceptualismo, ni democratizó el arte ni eliminó el objeto de arte único, tampoco escapó de la especulación ni revolucionó la propiedad de las obras. El mercado del arte, sencillamente se expandió en su infinita flexibilidad. Estas vanguardias, que tenían su razón de ser, quizás no como obras de arte, pero sí como reivindicación y protesta desde fuera del sistema, dentro de él, sólo lograron hacerlo invulnerable.