Corría el año 1990 cuando Gabriel Pinto, profesor de Química en la Escuela Técnica Industrial de la Universidad Politécnica de Madrid, se compró un botijo y se dispuso a tomar medidas en sus ratos libres del conocido efecto botijo. Su objetivo era construir un modelo matemático válido para cualquier tipo de botijo o recipiente cerámico poroso que relacionase sus características con su capacidad de enfriar el agua.

El dispositivo experimental constaba de un botijo clásico en el que se introdujeron 3,2 litros de agua a 39 ºC y este, a su vez, se mantuvo a esa misma temperatura en un horno de laboratorio, con una humedad relativa del 42%. Cada cierto tiempo, Pinto fue midiendo la masa del botijo (para determinar la masa de agua evaporada) así como la temperatura del agua. De esta manera, observó que en unas 7 horas el agua se había enfriado 15 ºC, alcanzando los 24 ºC. A partir de ese punto, el agua comenzaba a calentarse de nuevo, debido a que ya se había evaporado aproximadamente medio litro. Al cabo de tres días, las últimas gotas de agua que quedaban volvían a alcanzar la temperatura ambiente de 39 ºC.

A la par, Pinto desarrolló un modelo matemático, como hemos comentado, que iba ajustando gracias a los datos experimentales. Había considerado multitud de factores, sin embargo, había algo que seguía sin cuadrar: las ecuaciones le conferían al botijo una capacidad ilimitada de enfriar.

Entonces fue cuando apareció el otro protagonista de nuestra historia, José Ignacio Zubizarreta, también profesor de Química. Él fue el que dio con el detalle que faltaba en el modelo, algo que Pinto había pasado por alto: el calor de radiación que aporta el aire que se encuentra en el interior del recipiente. Con esta última consideración, los datos casaban a la perfección.

Así, en 1995, ambos profesores publicaron en la revista Chemical Engineering Education, vol. 29, de Estados Unidos, el artículo An ancient method for cooling water explained by means of mass and heat transfer.

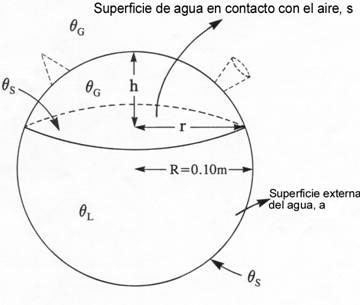

El resultado del trabajo, de carácter pedagógico, fueron dos ecuaciones diferenciales que relacionaban todos los parámetros. El modelo seguido, una vez más, empieza como el famoso chiste de la vaca: supongamos que tenemos un botijo con geometría esférica… Y, por fin, las susodichas:

Donde:

volumen o masa de agua

capacidad calorífica del agua

temperatura del agua

tiempo

coeficiente de convección

superficie externa del agua

temperatura del aire

temperatura de la superficie del agua

coeficiente de radiación de calor

superficie total del botijo

superficie del agua en contacto con el aire

coeficiente de transmisión de calor del agua

calor de vaporización del agua

coeficiente de transferencia de masa para el agua

humedad de saturación

humedad del aire