Encuentro en haha.nu esta genial actuación de Rowan Atkinson. En primer lugar, me impresiona la coordinación de sus movimientos con la música (cosa nada fácil debido a los cambios de tempo y agógica). Además, demuestra bastante criterio a la hora de interpretar los cambios de carácter de la música, convirtiéndola así en una obra casi figurativa, con un hilo argumental fácil de seguir. La música pertenece a varias sonatas para piano de Beethoven.

Autor: Almudena M. Castro

Laicismo ¿radical?

Buscando material para los clérigos, me he dado un paseo por las páginas de HazteOír y el Observatorio Antidifamación Religiosa: suelen esconder perlas humorísticas de incalculable valor, aunque conviene recorrerlas con un buen traje de neopreno, para evitar irritaciones. El caso es que en ambas hay un montón de artículos acerca de un «ataque» contra una iglesia de Majadahonda. Al parecer, el pasado 12 de julio, alguien arrojó siete artefactos llenos de gasolina potencialmente incendiarios sobre el tejado del templo. Obviaremos que se desconoce la autoría de dichos atentados (¿por qué «laicos», por qué no musulmanes o cristianos luteranos?) y que, quien fuera que lo hiciese, era lo bastante torpe e inexperto como para no lograr encenderlos (si esta era su intención), en cualquier caso, este tipo de actos son siempre condenables. Lo que me llama la atención de la noticia no es sólo el tono apocalíptico con que describe la persecución contra el catolicismo y el «odio antirreligioso» existente, sino, sobre todo, el modo en que usan la palabra «laicista»:

Atentado laicista contra la Iglesia madrileña de Santa Genoveva

[…] Según se denuncia en el blog de Santa Genoveva, esta Parroquia del municipio madrileño de Majadahonda sufrió este domingo el ataque violento del laicismo.

Para empezar confunden el concepto laicista («partidario del laicismo») o laico («1. que no tiene órdenes clericales» o bien, «2. independiente de cualquier organización o confesión religiosa»), con ateo («que niega la existencia de Dios») y, más que ateo, en este caso, anticlerical («contrario al clero»). Las diferencias son fáciles de apreciar: todos aquellos que no son partidarios de un Estado confesional (quiero pensar que una gran mayoría) somos laicistas. En su primera acepción el 99% de nuestra sociedad somos laicos, al no tener órdenes clericales. En su segunda acepción, mucha gente hoy en día, se podría considerar laica, al no ser practicante de ninguna religión determinada o interactuar en modo alguno con una organización religiosa. Algunos además, somos ateos, por no creer en dios, de los cuales, una minoría es anticlerical al oponerse a la existencia de las religiones, y, de entre ellos, presuntamente, hay un imbécil que el mes pasado tiró un montón de gasolina al tejado de una iglesia. Pero, señores de HazteOír, créanme, el laicismo no les persigue, ni les odia, ni les ataca.

De hecho, el laicismo es uno de los pilares de cualquier democracia moderna. Para que todos podamos decidir en igualdad de condiciones las leyes que nos atañen, independientemente de nuestras creencias, es necesario que el Estado no tenga que consultar estas leyes con ningún dios de turno. El lacismo es, por tanto, no sólo necesario sino altamente deseable, también para la Iglesia que, de este modo, no tiene que someter su doctrina al designio de las urnas.

Es en un Estado confesionalmente ateo o que niega la libertad religiosa, comos los Estados comunistas, donde se persigue la religión, no en uno laico. Sin embargo, no es la primera vez que oigo este adjetivo con un tono claramente despectivo. Expresiones como laicismo radical o laicismo intransigente son comunes entre nuestros señores obispos. Pero todas ellas carecen de sentido. El laicismo ha de ser radical, porque si Iglesia y Estado no son independientes hasta la raíz es porque siguen dependiendo en algún punto. No hay estadios intermedios: están juntos o separados, como en Barrio Sésamo. Si bien, la diferencia es fácil de apreciar, he elaborado estos sencillos gráficos explicativos.

Lo contrario, en cambio, sí puede suceder; hay grados y grados de unión:

Este Estado, desde luego, no está separado de la Iglesia, aunque sí menos unido a ella, en comparación con con otras obscenidades acontecidas a lo largo de la historia. Sospecho, por tanto, que cuando la Iglesia pide un Estado medio laico, lo que pide en realidad es estar más unida al poder, para poder obtener así los favores a los que está acostumbrada.

Fanatismos

Cualquiera que tenga el poder de hacerte creer idioteces, tiene el poder de hacerte cometer injusticias.

(François Marie Arouet, alias Voltaire, escritor y filósofo francés)

Adagio para cuerdas Op.11 de Barber

Samuel Barber fue un compositor estadounidense del siglo XX. Fue considerado niño prodigio, comenzando a tocar el piano y componer a los 6 años. Más tarde cursaría sus estudios musicales en el Curtis Institute of Music de Filadelfia, junto a otros músicos destacados como Leonard Bernstein. Su obra más conocida, el Adagio que hoy os presentamos, formaba parte originalmente de su Cuarteto para cuerda No.1 en si menor, compuesto en 1936 cuando apenas tenía 26 años. Dos años más tarde, a sugerencia de Arturo Toscanini, destacado director orquestal de la época, Barber realizó un arreglo para orquesta de cuerdas del segundo movimiento del cuarteto, el Adagio para cuerdas por el que se conoce la pieza actualmente.

Se trata de una obra muy popular debido a su gran dramatismo. Una anécdota curiosa es que en 2004, fue elegida por los oyentes de la BBC como la pieza de música más triste jamás escrita, por delante del Lamento de Dido de Purcell y el Adagietto de la 5ª Sinfonía de Mahler. Curiosamente, ambas son piezas de las que ya hemos hablado en Enchufa2, (será que nos gustan las penas musicales), aunque, desde mi punto de vista, el Adagio no supera el dolor de Dido descrito por Purcell. En cualqueir caso, el uso popular del Adagio ha estado ligado siempre a momentos de tragedia: funerales como el de Einstein, el anunciamiento de la muerte de Rooselvelt o la ceremonia de conmemoración de las víctimas del 11-S, en 2001. También se ha empleado en numerosas bandas sonoras como la de El hombre elefante de David Lynch, o Platoon, una película ambientada en la guerra de Vietnam dirigida por Oliver Stone, e incluso se puede escuchar en Amélie.

La interpretación de hoy corre a cargo de Zhang Xian al frente de la Orquesta Filarmónica de Hong Kong. Es la versión que más me gusta de las que he encontrado en YouTube, principalmente por el tempo: bastante más ligero que el elegido por otros, como Bernstein, sobre todo. No obstante la suya, es otra excelente interpretación del Adagio, así que os dejo el enlace para que la escuchéis también.

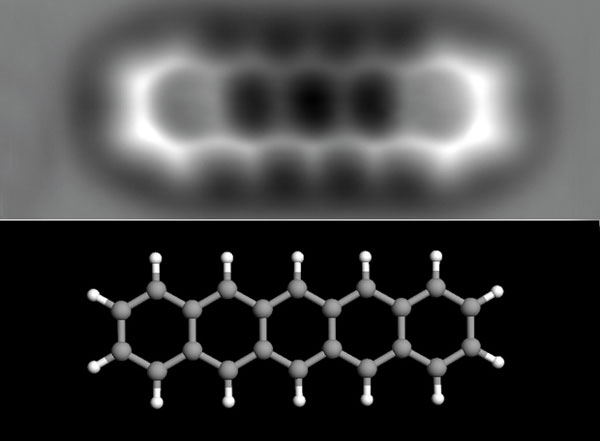

Primera imagen de una molécula de pentaceno

Leo en EL PAÍS que científicos del laboratorio de IBM en Zúrich han conseguido, por primera vez, una imagen de una molécula de pentaceno, de 1,4 nanómetros de longitud, a través de un microscopio de fuerza atómica (o AFM, Atomic Force Microscope). Desconozco el alcance de este logro: al parecer, tiene una gran relevancia de cara al desarrollo de la nanotecnología. Pero a mí, lo que verdaderamente me llama la atención es lo mucho que se parece la molécula a cómo lo habíamos imaginado.

A ciertas escalas, la ciencia no deja de tener cierto carácter fantástico: debemos imaginar que los átomos están ahí y son de tal manera, aunque no podamos verlos, tocarlos u oírlos. Por eso, resulta tan impactante poder VER lo que hasta ahora no era más que una narración teórica, el gráfico del libro de química del colegio, y comprobar así que la teoría, de hecho, funciona.

Más impactante es aún el funcionamiento del AFM. Este artilugio consta de una varilla microscópica acabada en una finísima punta. Esta sirve para recorrer la muestra, explorando su topografía (algo así como la punta de un gramófono). Mediante un láser y un fotodetector se mide hasta la más mínima variación de la varilla y así se obtiene la imagen. Lo más impresionante es que, evidentemente, para medir una muestra del tamaño de una molécula, la punta de la varilla, tiene que ser menor que dicha muestra y poder acercarse lo suficiente (menos de 1 nm), sin reaccionar con ella. Los científicos de Zúrich probaron con distintos materiales (la mayoría de los cuales se pegaban a la muestra), hasta concluir que aquello que les daba mejor resolución y contraste, era una punta acabada en una molécula de monóxido de carbono. Cuando esta punta se aproxima a los átomos que forman el pentaceno o sus enlaces, experimenta una fuerza de repulsión, sin que llegue a haber contacto físico entre ambas (de hecho, el microscopio se denomina también NC-AFM, Noncontact-AFM). Esto se debe al principio de exclusión de Pauli, según el cual, las moléculas no pueden aproximarse arbitrariamente entre sí, porque sus respectivos electrones no pueden entrar en el mismo estado.