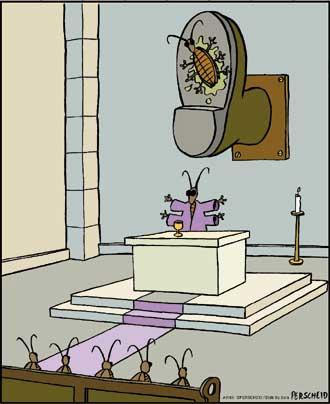

(Una viñeta de Martin Perscheid. Vía haha.nu)

Mes: agosto 2009

Aplausos

El reconocimiento más sonoro es el silencio que precede al aplauso.

(Camilo de Ory en Libro de Notas. Creo recordar que Tchaikovsky dijo algo parecido sobre su Sexta Sinfonía: sólo estaría bien interpretada si al terminar, antes de apludir, el público se quedaba un rato escuchando el silencio)

Así son las señoritas

Genio es a Einstein o Picasso, lo que «Genia» es a… una mujer que sabe si pasar la mopa o barrer en cada ocasión. El genio de la mujer, lo llaman en la bochornosa página del proyecto. Supongo que la mayoría lo habréis visto ya en Halón Disparado, o en Público (donde además se denuncia que este programa esté subvencionado con dinero público), pero yo sigo con náuseas desde hace dos días, cuando le eché un vistazo, así que he querido denunciarlo también. Los que pensabais que este libro era una muestra anacrónica de un modelo de eduación imposible hoy en día, no os perdáis la página web del proyecto Genia.

Lo que más me escandaliza, sin embargo, no son ya las clases de cuidado doméstico. Esto recae dentro del machismo «evidente», ante el que todo el mundo se escandaliza y todo el mundo sabe denunciar. Lo que me pone los pelos de punta son las clases de protocolo. Una vez más, el hombre crea y la mujer parece. El valor de la mujer reside en lo que es ante los ojos de los demás: el vestido que elige, las palabras que utiliza, su agradable conversación, sus gestos, su forma de presentar el café… su imagen, en definitiva. A la mujer se la educa, no para crear, sino para ser o parecer lo que se espera de ella. Y quizás, los cuadernillos de Genia no son sino la muestra más evidente de este tipo de machismo aún existente, la punta visible del iceberg. A fin de cuentas qué son los anuncios, las series femeninas, las revistas femeninas, todas esas «cosas de chicas», sino cuadernillos educativos: modelos de conducta o espejos, en los que la mujer se mira para saber qué pechos debería tener, qué falda debería llevar o cómo debería hablarle a su pareja.

Música y matemáticas. La afinación pitagórica. Inconvenientes

Supongamos una melodía compuesta con las notas de la escala diatónica. Cada nota tendrá una altura (una frecuencia) determinada y, al unir esas alturas, obtendremos el contorno melódico que la caracteriza. Supongamos que esa melodía ha sido compuesta para una soprano, por lo que es bastante aguda. Bien, ahora, imaginemos que tenemos una contraalto, con la voz más grave que Carmen de Mairena, empeñada en cantar esta misma melodía. Tenemos dos opciones: bien dejarla dar gallos para poner a prueba nuestra resistencia a la tortura, o bien, transportar la melodía: es decir, coger su contorno (el patrón de frecuencias característico) y hacer que empiece en una nota más grave.

Esto, en teoría, debería ser bastante fácil. En la antigüedad no se andaban con remilgos y, en lugar de transportar la melodía, transportaban toda la escala sobre la que estaba construida. Así, una nota cualquiera como «do» podía tener una frecuencia de 500 Hz un día, y 635 Hz, al otro. Sin embargo, cuando aparecían en escena instrumentos de afinación fija (como un órgano o un clave), esa aleatoriedad se volvía imposible. Al estar la escala «fija», la única solución era transportar la melodía (hacer que empezase en otra nota de la misma escala) y ahí es donde aparecía el problema: en la escala heptatónica se alternan tonos y semitonos en un orden determinado. Para repetir ese patrón desde otro punto de la escala, es necesario añadir semitonos intermedios entre ciertos tonos (he aquí el origen de las notas alteradas), pero además, es necesario que todos estos semitonos sean iguales, lo que no sucede en el sistema pitagórico.

En música, existen dos tipos de notas alteradas: los bemoles (♭), que son notas «bajadas» medio tono, y los sostenidos (#), notas «subidas» medio tono. Si todos los semitonos fuesen iguales, un do# debería sonar igual que un re♭, un re# igual que un mi♭, etcétera. Estas parejas de notas a las que les corresponde el mismo sonido se denominan enarmonías. Para que sean posibles, el sonido de cada alteración debe ser intermedio de las dos notas naturales adyacentes, pero, debido a la imperfección del círculo de 5as, en el sistema pitagórico, los bemoles se aproximan más a la nota inferior y los sostenidos, a la superior. En esta entrada veremos por qué.

La quinta del lobo

Hace dos entradas, hablamos del origen de la escala heptatónica. Bastaba con enlazar varias quintas empezando por el fa y terminando en el si. Bien, más allá del fa y del si, para medir los intervalos de 5ª, no nos bastará con contar cuántas notas separan los extremos. Si así lo hiciésemos, al contar 5 notas ascendentes desde el si, volveríamos a obtener un fa y viceversa. Sin embargo, esta quinta es más pequeña de lo normal: sólo tiene 6 semitonos, mientras que las demás tienen 7. Por ello recibe el nombre de 5ª disminuida. El sistema pitagórico se basa en la 5ªJusta de 7 semitonos (podemos observar que el sistema es coherente: con 12 quintas de 7 semitonos, igualamos 7 octavas de 12 semitonos). Así, para subir una 5ªJ desde el si, tendremos que llegar hasta el fa# y, para bajar una desde el fa, usaremos el si♭.

Recordemos ahora que 12 quintas bien afinadas son un poquito más de 7 octavas. Si queremos cerrar el círculo en este punto, una de las quintas tendrá que medir un poquito menos que el resto (una coma pitagórica menos), no será perfectamente consonante y sonará bastante mal. Por ello, era conocida como quinta del lobo y se procuró situarla entre dos sonidos que no se empleasen habitualmente, lo más alejados posible de la escala natural. El oscuro rincón elegido fue entre el el sol# y el mi♭ que se tomaron como los extremos del círculo de quintas. Así, para afinar los semitonos entre el la-si y el re-mi, se optó por descender dos quintas a partir del fa natural, obteniendo así si♭ y mi♭. Los sonidos fa#, sol# y do# se consiguen al subir 3 quintas desde el si.

Esto significaba que, en los instrumentos de afinación fija que utilizaban este sistema, el la♭, (, afinado como un sol#,

), o el re#, (

, afinado como un mi♭,

), podían sonar bastante mal, por lo que no convenía alejarse mucho de las tonalidades más cercanas a la escala natural. Podéis apreciarlo en la espiral logarítmica de la semana pasada.

Semitonos cromáticos y diatónicos

En este gráfico tenéis la misma espiral con las frecuencias de la escala cromática, pero esta vez, dado que cada 360º se repite el mismo sonido, he unido cada nota con el origen. Así, podemos ver todos los sonidos en una misma octava y observar más fácilmente los ángulos que las separan (representativos de los intervalos correspondientes). Aunque pueda parecerlo, los 12 ángulos de la imagen (12 semitonos), no son exactamente iguales: hay cinco de mayor tamaño (semitonos cromáticos) y 7 más pequeños (diatónicos).

Los semitonos cromáticos son los que hay entre notas con el mismo nombre, una natural y otra alterada, esto es, entre: do-do#, mi♭-mi, fa-fa#, sol-sol# y si♭-si. Todas estas notas se hayan en proporción de . En la imagen podéis apreciar que los ángulos son claramente mayores que los correspondientes a los semitonos diatónicos (semitonos entre notas con distinto nombre): do#-re, re-mi♭, mi-fa, fa#-sol, sol#-la, la-si♭ y si-do. La proporción en este caso es de

. La diferencia, de nuevo, no es mucha: exactamente de una coma pitagórica:

Todo esto los violinistas lo saben bien, pues, a pesar de que este sistema de afinación ya no se utiliza, suele sonar mejor una nota sostenida (como fa#, sensible) que resuelve ascendentemente (sol), si ambos sonidos están más próximos, como separados por un semitono diatónico. Por eso, quizás lleguéis a escucharles decir que las enarmonías no son posibles, que un sol♭ no es lo mismo que un fa# y demás, pero siempre en boca de la cuerda frotada: un pianista se partiría el culo.

Por último, podéis comprobar por qué la 5ª del lobo es más pequeña que el resto: mientras todas las demás tienen 3 semitonos cromáticos y 4 diatónicos, el intervalo entre mi♭ y sol#, tiene 2 semitonos cromáticos y 5 diatónicos. La diferencia es, por tanto, la prevista: una coma pitagórica.

Nota para músicos

Supongo que muchos ya habréis caído en la cuenta al leer estas entradas: el origen de la escala heptatónica explica también el orden de las tonalidades y de las alteraciones en la armadura de clave. Sol Mayor, por ejemplo, necesita solo un sostenido, pues al estar una 5ª por encima de do, utiliza los mismos intervalos para construir su escala y únicamente «se sale» de los sonidos naturales en la última 5ª, de si a fa#.

Peer Gynt, Suite No. 1 Op. 46, de Grieg

De los grandes nacionalistas del siglo XIX, aún no habíamos hablado de Edvard Grieg, pianista y compositor. Es el más conocido de los músicos noruegos de su época. Frente a la tradición europeísta, la obra de Grieg pretende dotar de una identidad cultural distintiva a una nación emergente como Noruega: un país que había estado largamente sometido a Dinamarca (1450-1814) y Suecia (1814-1905), hasta lograr su independencia en 1905. Para ello, como tantos otros nacionalistas, Grieg se inspiró en el folklore de su tierra, sus tradiciones y leyendas, sus paisajes…

Peer Gynt fue originalmente una pieza de música indicental (música «de fondo», a modo de banda sonora, para alguna representación escénica). Fue compuesta en 1876 para la obra de teatro de Henrik Ibsen del mismo nombre. La partitura original tenía un total de 23 movimientos. Más tarde, en 1888 y 1891, Grieg seleccionaría los 8 mejores para dar forma a las dos suites orquestales por las que se conoce actualmente la pieza.

Mi suite preferida y, probablemente la más conocida, es la primera. Sus cuatro movimientos son excepcionales. Probablemente todos habréis oído en más de una ocasión La mañana o En el salón del rey de la montaña. Sin embargo, yo, sin duda, me quedo con el segundo movimiento, La muerte de Asse, de un dramatismo tan exagerado que resulta casi liberador.